社 倉 米 (しゃそうまい)

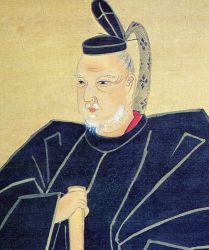

社倉は飢饉など災害に備えて村々に設けた穀物貯蔵庫のこと。社倉米は貯蔵米ということになる。宋の朱子が社倉法を完備したと云われている。この朱子が教える社倉の制を日本で初めてで実施したのは、会津松平家初代藩主の保科正之。明暦元年(1655)に飢饉時の貧農・窮民の救済のため社倉制を創設した。この制度は良好に機能していたらしく、寛文8年(1668)の『会津家訓十五箇条』においては改めて社倉制の一条を設けている。 社倉は飢饉など災害に備えて村々に設けた穀物貯蔵庫のこと。社倉米は貯蔵米ということになる。宋の朱子が社倉法を完備したと云われている。この朱子が教える社倉の制を日本で初めてで実施したのは、会津松平家初代藩主の保科正之。明暦元年(1655)に飢饉時の貧農・窮民の救済のため社倉制を創設した。この制度は良好に機能していたらしく、寛文8年(1668)の『会津家訓十五箇条』においては改めて社倉制の一条を設けている。池田光政は保科正之を模範としていた節がある。政策が酷似している。光政の儒教信奉も、朱子学を藩学とした正之の影響かもしれない。 |

| ◇ 岡山藩主池田光政、会津藩主保科正之、水戸藩主徳川光圀は江戸初期の三名君と賞されています。 保科正之は将軍家光の異母弟。正之が『会津家訓十五箇条』を定め第一条に「会津藩たるは将軍家を守護すべき存在」と記した為に、幕末の藩主・松平容保は薩長軍と最後まで戦う羽目になりました。正之は光政より2歳年少です(光圀ははるかに若年)。 |

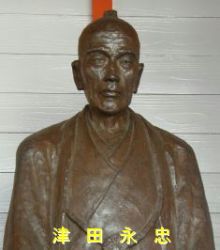

津田永忠は池田光政に最も信頼された家臣である。光政は永忠を分身のように考えている。寛文10年(1670)5月、光政は永忠に庶民の学問所、「閑谷学問所」の造営を命じる。その年の10月、儒教が理想とする租税制度を再現するために、友延新田に「井田」の地割をするように命じる。そして寛文11年(1671)からの「社倉米」の創設となる。閑谷・井田・社倉米は、光政の儒学3部作と言えよう。 津田永忠は池田光政に最も信頼された家臣である。光政は永忠を分身のように考えている。寛文10年(1670)5月、光政は永忠に庶民の学問所、「閑谷学問所」の造営を命じる。その年の10月、儒教が理想とする租税制度を再現するために、友延新田に「井田」の地割をするように命じる。そして寛文11年(1671)からの「社倉米」の創設となる。閑谷・井田・社倉米は、光政の儒学3部作と言えよう。寛文11年7月、江戸在府の光政に、永忠は書状で社倉米創設を進言している。基金源として「御姫様御銀」(光政の娘奈阿姫の持参金)をあげている(永忠はそれに言及できる立場にいない)ことから、永忠進言前に、永忠と光政との間で既に話ができていたと考えられる。 |

津田永忠は、社倉米創設の目的として、次のことを述べている。 津田永忠は、社倉米創設の目的として、次のことを述べている。○ 百姓は、米は3割4割の利息で、銀は2割3割の利息で借りている。 貸し手は他国者が多いから、米や銀の領外流出になる。 百姓に社倉米を貸すことで、領内の米や銀の流出を防ぐ。 ○ 凶作の時に、社倉米で領民を救済する。 豊作時には利息を取るが、凶作時には利息を免除してやる。 ○ 低金利にすれば、百姓は今よりも払う利息は安くて済む。 減税には反対意見も出るが、社倉米貸付は年貢軽減策に等しい。 ○ 郡中手習所を維持運営するための財源を、確保できる。 |

★ この頁と関連する頁