高崎五六

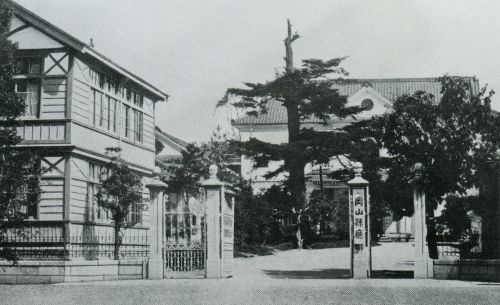

天保7年(1836)薩摩藩士の長男として鹿児島県に生まれる。幕末動乱の事変に深く関わり続け、明治になってからは官僚として、また政治家として、日本の国力増強の一点に集中しながら命を燃え尽くす生涯を送った。明治29年(1896)病没。享年61歳。 天保7年(1836)薩摩藩士の長男として鹿児島県に生まれる。幕末動乱の事変に深く関わり続け、明治になってからは官僚として、また政治家として、日本の国力増強の一点に集中しながら命を燃え尽くす生涯を送った。明治29年(1896)病没。享年61歳。明治8年(1875)から17年(1884)まで約10年間、初代の岡山県令を勤めた。その後、明治19年(1886)から東京府知事になる。東京府知事としての高崎五六の名を知る人は多い。が、岡山県の初代県令であったことを知る人は岡山県内でも余り多くはない。 |

高崎五六は三島通庸、関新平と並ぶ「三大圧政家」として悪名高い。当時、彼を憎んだ人は大層多い。なにしろ、赴任直後に「県庁職員の全員クビ切り」を断行した。明治15年には言論弾圧(山陽新報に51日間の発行停止命令)をして、政府の方針を強行している。生死一如の道を歩んで来ただけに胆がすわっている。<鬼県令><鉄腕県令>と言われ畏れられた。しかし、岡山県の草創期から発展期に向かう軌道を敷いた功績は、実に大きい。 高崎五六は三島通庸、関新平と並ぶ「三大圧政家」として悪名高い。当時、彼を憎んだ人は大層多い。なにしろ、赴任直後に「県庁職員の全員クビ切り」を断行した。明治15年には言論弾圧(山陽新報に51日間の発行停止命令)をして、政府の方針を強行している。生死一如の道を歩んで来ただけに胆がすわっている。<鬼県令><鉄腕県令>と言われ畏れられた。しかし、岡山県の草創期から発展期に向かう軌道を敷いた功績は、実に大きい。 |

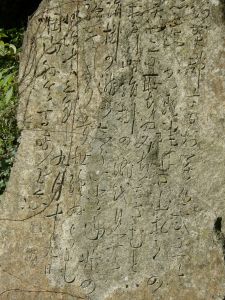

国道180号線沿い、新見近くに「絹掛の滝」がある。 国道180号線沿い、新見近くに「絹掛の滝」がある。ここに、県令高崎五六自筆の歌碑がある。 思いきや かゝる侘しき 山おくの 美やこに恥ちぬ みちなさむとは 絹掛けの 瀧の志らいと 山姫の 織りいてしより 幾世経ぬらむ 大変な難路(凸凹険隘行歩太タ難シ)を住民が苦労(巌崖ヲ劈削シ凸凹ヲ平夷ニシ)しながら改修し新道を切り拓いた。県令は住民を褒め(深ク之ヲ嘉賞)、明治13年9月の開通式に臨席して碑を建てたとのこと。 |

| |

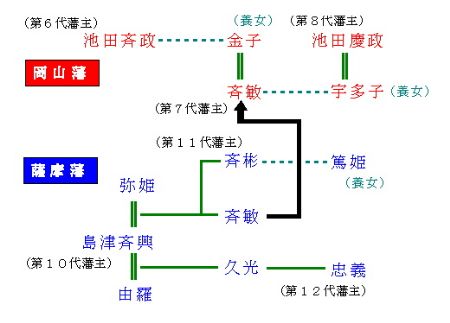

| 高崎五六は後楽園を、ことのほか愛した。 維新後の五六の活躍は、大久保利通からの信任にある。岡山県令への抜擢は、地租改正が難航する岡山県に大久保が送り込んだもので、政府威令の徹底が目的だった。大久保は薩摩島津藩で、斉彬・久光の両主君に仕え、西郷隆盛、小松帯刀らと藩をリードして来た。  その島津斉彬の2つ年下の実弟が斉敏で、池田家7代岡山藩主。斉彬・斉敏の兄弟仲は良く、 その島津斉彬の2つ年下の実弟が斉敏で、池田家7代岡山藩主。斉彬・斉敏の兄弟仲は良く、 若くして亡くなった斉敏の一周忌に、実兄の島津斉彬が追悼文を送ったことは有名。斉敏は兄に後楽園の自慢をしていたことだろう。父斉興は斉敏が岡山藩主になると、翌年の天保元年(1830)には早速、参勤の途上わざわざ後楽園を訪ねている。大久保は斉彬や斉興に近く接していただけに、後楽園のことを聞いていたであろう。高崎五六から岡山赴任に際し「岡山とはどのような地ですか?」と問われて、斉敏と後楽園について話して聞かせたであろう。高崎五六は後楽園に特別な感情と期待を込めて、見知らぬ赴任地岡山へ来たように思う。そして後楽園は五六を満足させた。それが、後楽園をことのほか愛した理由ではないかと。 若くして亡くなった斉敏の一周忌に、実兄の島津斉彬が追悼文を送ったことは有名。斉敏は兄に後楽園の自慢をしていたことだろう。父斉興は斉敏が岡山藩主になると、翌年の天保元年(1830)には早速、参勤の途上わざわざ後楽園を訪ねている。大久保は斉彬や斉興に近く接していただけに、後楽園のことを聞いていたであろう。高崎五六から岡山赴任に際し「岡山とはどのような地ですか?」と問われて、斉敏と後楽園について話して聞かせたであろう。高崎五六は後楽園に特別な感情と期待を込めて、見知らぬ赴任地岡山へ来たように思う。そして後楽園は五六を満足させた。それが、後楽園をことのほか愛した理由ではないかと。 |

|

| |

| 岡山後楽園の「鶴鳴館」は高崎五六の命名。 鶴鳴館は延養亭に隣接する園内で最も大きな建物であり、藩主来園の際に、随行の重臣や側近の控えの間として使われていた。高崎県令は、この建物を改修して県会の議場に使用することとし、命名した。 庭園に遊ぶ鶴がヒントになったと云う。しかし、多少安直な気もする。この命名は明治17年の話で、政府の迎賓館「鹿鳴館」は、高崎県令の出身である薩摩藩の装束屋敷跡に建設され、明治16年に落成したばかり。鹿を鶴に変えただけともとれる。 岡山藩校「閑谷学校」の正門の名「鶴鳴門」も頭にあったかもしれない。 後楽園に来園するには旭川を渡る。後楽園の北門に通じる「鶴見橋」も高崎県令の命名。 後楽園の蘇鉄園は貧相な状態になっていたが、高崎県令が郷里鹿児島より蘇鉄を取り寄せて蘇り、現在に至っている。 |

| |

| |

★ この頁と関連する頁